Interview

Entretien avec Ludovic Debeurme, auteur du premier volet d'Epiphania

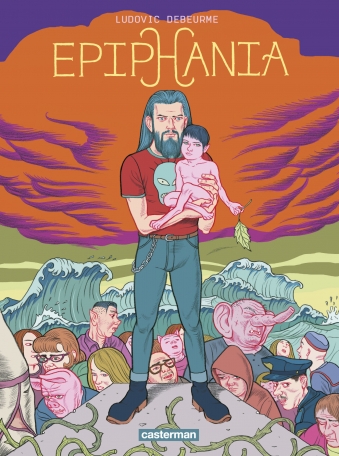

Epiphania ou apocalypse ? La venue au monde d’enfants chimériques, mi-humains, mi-animaux, bouleverse l’ordre social. La nouvelle bande dessinée de Ludovic Debeurme joue constamment sur l’entre-deux, mélange d’anticipation vintage et de récit intime, de politique fiction et de conte fantastique.

Entretien-fleuve avec Ludovic Debeurme

Comment as-tu commencé à travailler sur Epiphania ?

Il y a quatre ans, alors que je n’avais plus un rond, j’ai commencé à écrire une histoire prévue pour être dessinée par un autre dessinateur, et destinée à un public plus large que celui de mes scénarios habituels. Le genre d’histoires que j’aime inventer mais que je ne souhaite pas dessiner. Et qui finalement ne voient jamais le jour ! Quand j’ai eu terminé le scénario, je me suis dit : « Mais enfin, cette histoire, elle me plaît bien. Il y a mes thématiques récurrentes et, en plus, il y a une ouverture vers quelque chose de plus engagé politiquement. » Il y avait la possibilité de parler de thématiques qui émergeaient à ma conscience de manière de plus en plus impérieuse et vitale. Je n’ai plus eu envie de confier ce bébé à quelqu’un d’autre ! Je pensais pouvoir, avec mon dessin, amener un pas de côté. Cela me semblait important de garder cet entre-deux. Ce qui fait vraiment la différence entre Epiphania et le reste de ma production, c’est le filtre du genre. On est dans un genre plus fantastique, d’anticipation. Ce qui n’est pas le cas de mes autres livres où on est plus dans le symbolique, l’inconscient, où je viens questionner le lecteur en m’adressant directement à sa psyché. Là, c’est la même chose, mais il y a ce paravent qu’offre le genre et qui permet au lecteur, peut-être un peu hypocritement, de se dire que ça ne le concerne pas directement.

Est-ce que, dans le tome 1, tu n’as pas cherché à ne pas perdre tes lecteurs ? On retrouve, au tout début, des motifs qui pourraient appartenir au langage psychanalytique : l’île, la mer, le raz de marée…

Je ne l’ai pas fait consciemment si c’est ça. J’avais envie que ça parte du singulier, dans une histoire assez banale, un peu drôle, un peu décadente et très typique d’une dérive contemporaine où les gens doivent aller voir des coach de couple pour être ensemble. Je voulais commencer sur du banal et qu’il y ait une espèce de scission. C’est un peu les Dents de la mer, ils sont à la plage, ça commence doucement. Il y a une demi-heure de film où t’as l’impression que tu es dans un teen movie, tout se passe bien et en même temps, tu sens que ça va chier mais tu ne sais pas encore trop pourquoi. Là, il y a une rupture brutale, un tsunami qui emporte tout. À cet instant, c’est comme si notre planète elle-même prenait la parole pour nous signifier quelque chose.

Tu le disais, tu as ouvert tes thèmes habituels, plutôt intimes, à des thèmes plus politiques.

Je ne souhaite pas pour autant avoir une approche didactique ou prosélyte des idées que je défends. Je cherche davantage moi-même à explorer en même temps que le lecteur des questions qui me taraudent. Ce qui me donne envie de dessiner, c’est la possibilité de créer un déplacement. Je crois fortement à l’idée que l’art occasionne un changement de point de vue. Un antidote à l’immobilisme et l’aveuglement. Très certainement, Epiphania met en scène la fin d’un monde où l’écosystème se délite inéluctablement sous l’effet d’un capitalisme libéral quasi hégémonique, et finalement très peu repensé dans sa structure même. L’idée que l’espèce humaine est en train de condamner son propre habitat, et de peut-être laisser la place à d’autres espèces potentiellement plus adaptées – le comble pour l’anthropocentrisme dont nous faisons preuve – comme l’idée que ce court-termisme induise une telle perte de sens et d’avenir qu’une nouvelle folie nihiliste et désespérée voit le jour, sont des thèmes qui traversent les trois tomes. Mais ce qui m’importe le plus, c’est leur mise en perspective avec l’aspect plus intime de l’individu au sein de sa cellule familiale, et plus petitement encore, au sein même de son propre corps. Des transformations du corps lui-même, des répercussions de l’ébranlement de cette architecture à la fois physique et mentale, il y a beaucoup à apprendre sur la façon dont nous conduisons notre monde. Le premier tome est le lieu du commencement ; on y voit la création d’une famille monoparentale. Le surgissement dans la vie d’un homme, d’un enfant-faune, et avec lui l’avènement de ce lien parental, cet amour sans condition. Mais l’on sent déjà qu’un séisme plus grand que cette intrusion dans la vie de cet homme est en train de se préparer. Un séisme sociétal et mondial se dessine derrière cette petite histoire. Le second tome met en lumière ces thèmes de façon plus prégnante.

Il y a aussi la question du racisme.

Il y a ce thème de la différence, du racisme, de l’étranger… l’étranger et l’étrangeté. On pourrait presque prendre thème par thème et voir comment, chaque fois, il s’explore dans un sens et dans l’autre. Le premier tome, c’est le tome qui explore davantage la cellule familiale. La partie micro sociétale. Même s’il s’agit déjà de présenter la difficulté de l’intégration de l’étranger dans la société. Le rejet. La différence. Tous ces thèmes ont des liens très directs avec qui je suis, qui j’ai été enfant. C’est le tome qui prend sa source en moi-même. Le deuxième tome explore l’ailleurs. L’autre. D’où sa dimension plus ancrée politiquement. On va s’attacher au personnage d’une épiphanian, une fille, qui a grandi dans un camp. On raconte la dureté de l’institution, le manque d’amour… C’est le tome de l’exploration géographique, du déplacement. Mais de la négation de l’Autre à travers une folie mortifère. Sous la question du terrorisme qui y est développée, se dessine la question de comment faire ou ne pas faire avec l’autre. L’autre, c’est aussi, l’Autre en soi, le monstre en soi. L’étranger en soi. Cette espèce de sentiment d’incorporer un autre et d’apprendre à en faire quelque chose, voire peut-être à l’aimer ou, en tout cas, à ne plus le considérer comme monstrueux. À faire de cette monstruosité peut-être une richesse, une créativité. Le double thème de l’étranger, c’est cette étrangeté qu’on porte en soi et c’est aussi, au sein de la société, l’étranger. Puisque ces freaks, ces chimères, ne sont rien d’autre que des réfugiés qui débarquent d’un seul coup et bousculent nos vies.

Sur un plan plus formel, le récit est plus classique, tu dessines dans des cases, en gaufrier, c’est un changement d’écriture pour toi ?

Pour le premier tome, j’ai fait un découpage, c’est la première fois de ma vie que je fais ça. Je voulais rentrer dans un format de moins de 120 pages et que ça s’arrête à un endroit stratégique, tout en conservant un rythme soutenu. Pour le deuxième tome, je ne fais pas de découpage. J’ai l’histoire, j’ai les grands axes mais j’avance au fur et à mesure. Parfois, ça m’arrive de découper deux-trois pages en amont, mais je n’ai pas plus de règles qu’avant. Par contre, pour ce qui est des cases, ça s’est imposé à moi. Je pense que ça vient de la nécessité de retrouver un cadrage. Le cadrage, c’est sélectionner des choses dans un environnement, ce qui laisse supposer que l’environnement est plus grand, qu’il y a une réalité autour. C’est l’idée que je suis en train d’installer un monde peut-être plus palpable, moins symbolique, et je cadre dedans. Dès le départ, le code que j’ai instauré pour Epiphania, c’est une case carrée, un vrai carré. Et s’il y a des plus grandes cases, que ce soit quatre carrés mis ensembles qui forment un grand carré. L’idée c’est : à l’intérieur, il y a de la vie et beaucoup de rigidité, de cadres, autour. Je ne me voyais pas me passer de cases sur une histoire aussi « réaliste ». Elle n’est pas réaliste, bien sûr, mais elle s’inscrit dans une forme de quotidien. Certains décors peuvent laisser penser que c’est aux États-Unis, en Californie ou en Floride, même si j’ai pris soin de laisser un flou là-dessus, une sorte d’universalité, certes plutôt occidentale…

Pourquoi les États-Unis ? Parce que c’est l’endroit où le capitalisme ultra-libéral et ses contradictions prennent tout leur essor et s’incarnent avec une esthétique évidente. Et bien sûr, pour un dessinateur, il est pratique de travailler à partir d’un matériau esthétique.

Est-ce que tu ne prends pas aussi un certain plaisir dans cette esthétique ?

Oui, bien sûr. Le truc assumé c’était, comme dans Trois fils, raconter une histoire super glauque avec des belles couleurs. Là, c’est ça, raconter une histoire, finalement, terrible mais pris dans un ensemble assez shiny. J’aime bien ce paradoxe-là. Pour moi, on est aussi un peu dans Tintin. Casterman, ça fait complètement sens pour moi. Quand je dis Tintin, je ne dis pas ça par hasard, j’ai regardé à nouveau les couleurs de Tintin. Même si ça n’a rien à voir, j’aime cette façon dont les couleurs sont à la fois celles du réel et tellement irréelles en même temps. Un truc un peu soyeux, c’est un cocon de couleur. C’est Fanny Michaëlis qui a fait les couleurs. Au départ, on en a beaucoup discuté, elle a commencé à faire les couleurs et puis on est revenu tous les deux jusqu’à trouver ce que j’avais en tête. Fanny a apporté une liberté par rapport au réel, là où j’aurais eu tendance par endroits, à être plus figuratif. Parfois, je partais de ses couleurs et je réintégrais du réalisme. L’idée était que ça reste hyper simple. Ce sont des aplats quasiment partout.

C’est aussi moins de sueur, non ?

En fait, non. J’ai mis beaucoup plus de temps à faire ce bouquin parce que j’ai dû me documenter et je n’avais pas prévu ça. D’habitude je ne me documente absolument jamais, je ne fonctionne pas comme ça. Je suis incapable de dessiner d’après photo, je déteste ça, ça m’inhibe. Là, je ne dessine pas plus d’après photo. Globalement, ça m’est arrivé deux trois fois de me prendre en photo pour voir comment on tient un portable, et encore j’ai du mal avec cette méthode. Par contre, quand tu dessines une petite villa américaine, style victorien, il faut que tu l’aies un peu vue. Et tu cherches, jusqu’à trouver LA maison qui correspond. Une fois que tu l’as trouvée, il faut que tu la fasses tienne, il ne s’agit pas de la recopier. Donc ça prend du temps. Pour les personnages, je voulais garder ce compromis. Il fallait qu’ils aient une forme de réalisme dans leur attitude pour qu’on y croit et, en même temps, je ne voulais pas qu’on rentre dans le registre de la BD dite réaliste. J’avais envie qu’ils aient encore un peu de ce grotesque qui marque mes autres livres.

Est-ce qu’on peut revenir le choix de ce titre ?

Epiphania, c’est l’épiphanie de ces personnages qui se révèlent au jour, qui sortent de terre et qui vont apporter avec eux une vérité et, peut-être, un salut. Dans le troisième tome, il y a un gros rebondissement qui amène un basculement vers autre chose. On ne se perd pas, on tire le fil jusqu’au bout, c’est l’histoire de Koji mais, plus globalement, il y a autre chose derrière et cela tient l’ensemble. C’est ce rapport à la révélation mais aussi au sacré. J’avais envie qu’on se dise intuitivement : cette histoire raconte plus qu’un simple divertissement de science-fiction. On est dans le conte. Un conte cathartique.

Et puis, une grande partie de cette histoire, je l’ai écrite après les événements de Charlie et surtout après le 13 novembre. Je pense que ce sont des moments clefs, vraiment. Pour moi, des choses qui étaient déjà présentes à ma conscience, d’un seul coup, ont dû s’incarner. Comme si c’était trop puissant et trop violent pour continuer de les ignorer. Il n’y a tellement plus de sens en apparence, dans un geste comme ça, qu’il faut en trouver. Il faut trouver du sens, le fabriquer. Au bout d’un moment, tu vois qu’il n’y a pas de réponse toute faite, que c’est tellement complexe. On manque de recul. Ça fait converger tellement de pistes à tellement d’endroits différents. À mon niveau, quelque part, c’est un peu ça que j’ai envie de questionner. C’est de remettre du sens. Alors pourquoi le sacré, du coup? Parce que tout ça s’incarne encore dans du religieux et ce n’est pas un hasard, finalement.

Propos recueillis en juin 2017 à Paris par Tristan Séré de Rivières